Cheval d’Or (Paris) : pas de quoi s’emballer

![]() Note préliminaire : cela fait quatre ou cinq fois que je trouve, dans la presse et sur Internet, le calembour Asie-muté à propos de restaurants de fusion asiatique. En général, cela voisine avec « pays du Matin calme », « empire du Milieu » et « pays du Soleil-Levant ». Quatre ou cinq fois ! À la prochaine, je débouche le champagne. Il est vrai que le titre de cet article est aussi un odieux calembour, mais là, je suis tranquille : vu que tout le monde ou presque encense le restaurant dont il va être question, je ne risque pas de me le faire piquer.

Note préliminaire : cela fait quatre ou cinq fois que je trouve, dans la presse et sur Internet, le calembour Asie-muté à propos de restaurants de fusion asiatique. En général, cela voisine avec « pays du Matin calme », « empire du Milieu » et « pays du Soleil-Levant ». Quatre ou cinq fois ! À la prochaine, je débouche le champagne. Il est vrai que le titre de cet article est aussi un odieux calembour, mais là, je suis tranquille : vu que tout le monde ou presque encense le restaurant dont il va être question, je ne risque pas de me le faire piquer.

Cheval d’Or

À la fin de cette année, comme de toutes les autres, certains (blogs, presse, etc.) feront la liste des « tendances food ». Il ne faudra surtout pas en oublier une : celle de la food pseudo-chinoise. C’est un exercice qui consiste à faire restaurant chinois, mais pas pour les caves : pour les branchés, pour les foodies à l’affût, ceux qui acceptent de faire la queue pour trois bouchées de poulet au sésame simplement parce que tout Paris en parle alors que, pas loin, il y a un Fleurs du Sichuan, un Sourire de Chine, un Magie des Baguettes ou un Délices du Hunan (je pioche des noms au hasard) où c’est meilleur mais personne n’en parle. Pour faire un pseudo-chinois, il faut éviter le canard laqué, le riz cantonais, les crevettes en beignets, les panneaux de bois acajou sombre ajourés de dragons, les lanternes en soie, les chevaux du Bonheur, les immortels taoïstes et les aquariums à poissons rouges. Ça, c’est pour le vulgum pecus, le dimanche soir quand y a rien dans le frigo, l’oncle Eustache, la tante Berthe, l’homme de la rue. C’est tellement ringard, tellement convenu, la cuisine chinoise réalisée par des Chinois de Chine ou des pays de la diaspora chinoise ! Mais quand des non-Chinois passent les murs au grattoir, appellent le designer et se collent à la cuisine chinoise en mode foodista branché, alors le buzz n’en finit pas de buzzer, les files d’attente s’allongent sur le trottoir et les plates-formes de réservation entrent dans une dimension kafkaïenne. Et, vous l’aviez deviné, les prix montent.

Ce n’est pas une question d’authenticité : chacun est libre d’interpréter un modèle comme il l’entend, à condition de faire preuve d’un minimum de talent culinaire. Mais quand l’interprétation fait flop côté cuisine, alors se pose la question du respect que l’on doit au modèle. Pour résumer, l’important est que ce soit bon, on est d’accord Christophe Lavelle (faites pas attention, c’est du Facebook). Mais si c’est moins bon que la cuisine du chinois du coin, d’une institution Mandarin-Truc-Muche des beaux quartiers ou bien sûr du minimum syndical en Asie même, on peut réellement parler de prétention et de manque de respect.

Le service, en tout cas, est charmant et rapide.

Revenons à la dimension kafkaïenne. Dans cette rubrique, nous avions déjà abordé le cas de Double Dragon. Depuis, Cheval d’Or — un ex-chinois de quartier parisien repris par Taku Sekine, chef de Dersou — a ouvert, portant à deux le nombre d’adresses de cette catégorie. Jamais deux sans trois : on attend le prochain avec une vague inquiétude. Comme tout le monde, j’étais curieuse de ce restaurant, reprise à 180 degrés d’un de ces petits chinois de quartier que j’évoquais plus haut. J’admirais (ou croyais admirer) le chef, l’exercice — remixer la cuisine chinoise découverte lors de ses voyages — m’intéressait. Et puis ça ouvre enfin, 21, rue de La Villette, Paris XIXe. Dans la presse et sur le Net, averse d’éloges. Les uns parlent de « chef-d’œuvre », les autres de « bistronomie asiatique qui vole au triple galop », d’autres estimant pour leur part que ça « cavale à tout crin ». Sans oublier, bien sûr, les « Asie-mutée » qui sifflent de toute part. Fin juillet, je décide de réserver pour un dîner entre amis.

Et en avant pour la réservation en ligne ! Ce sera une affaire de trente secondes, pas plus.

Ou pas.

Bon, je vous donne le truc : oubliez la réservation en ligne, elle est juste là pour faire joli. Peut-être y a-t-il ici un désir de s’inspirer de David Chang en jouant la carte hard to get ? L’expérience terminée, l’hypothèse se confirme : la vraie référence du restaurant, c’est beaucoup plus David Chang que la Chine. Je ne comprends pas bien le pourquoi de ces obstacles, mais je me dis qu’il faut avoir une sacrée confiance dans sa cuisine pour se permettre ça. Qu’est-ce que ça doit être bon alors ! La Divine Providence ne dormant jamais, quelques semaines plus tard, mon camarade Jean me propose de tester Cheval d’Or un dimanche midi, au débotté, sans réservation.

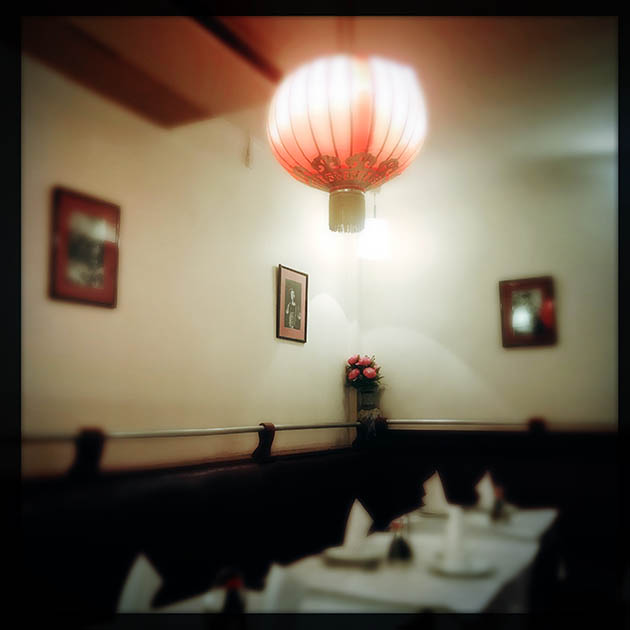

L’endroit est joli, la simplicité et la blancheur d’une déco rugueuse juste ce qu’il faut. La brique badigeonnée, la pierre nue, les tables en bois clair rafraîchissent l’œil en cette chaude journée d’août. Le service est sympa et diligent. Pour commencer, nous commandons un verre de côtes-catalanes blanc (il y a aussi des sakés bio).

La carte au mignon logo est en mode réduit par rapport à celle du soir, plus développée. On y trouve cependant quelques plats déjà vantés par divers critiques.

On nous apporte d’abord quelques tranchettes, non commandées, de magret de canard froid aux cinq épices. Le geste est très gentil mais le canard est inintéressant de goût et de texture, quoique joli à photographier (un véritable appeau à instagrammeurs, même).

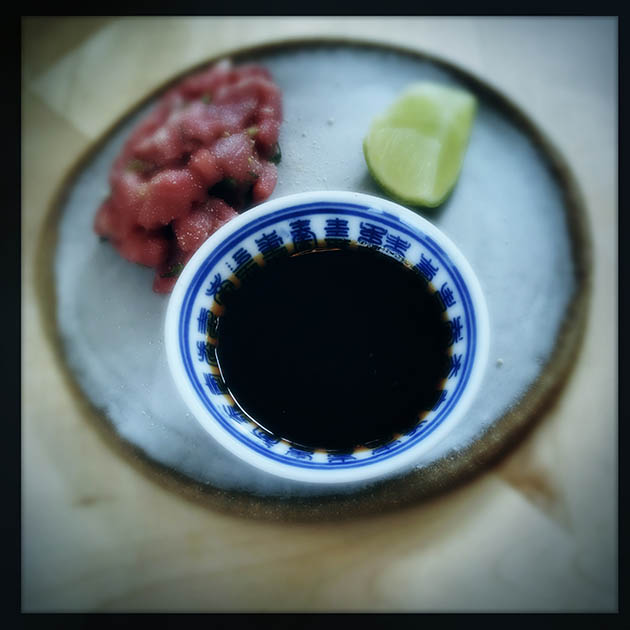

Le tartare de bœuf nous étonne par son aspect : la viande est bien pâle, on se demande si ce n’est pas plutôt du veau. La photo sature la couleur réelle. Saupoudré de farine de riz grillé comme un larb thaï ou laotien, il est servi au format dînette. Mais alors une dînette pour une minuscule poupée. Nos trois paires de baguettes doivent faire des mesures précises afin qu’en trois coups, le partage soit équitable. Je cherche un adjectif pour décrire ce plat : caricatural, c’est ça.

Soit dit en passant, je ne comprendrai jamais pourquoi l’on propose si souvent des « petites assiettes à partager », alors que par définition, s’il faut partager, il vaut mieux qu’il y en ait pour tout le monde.

Concombres « cassés » à la cantonaise et marinés aux haricots noirs fermentés. Pas grand-chose à dire. C’est du concombre, sans la fraîcheur de l’assaisonnement cantonais classique (vinaigre rouge, piment et ail à profusion). Parfois, on se dit que le classique est justement fait pour qu’il n’y ait aucune raison de s’en éloigner.

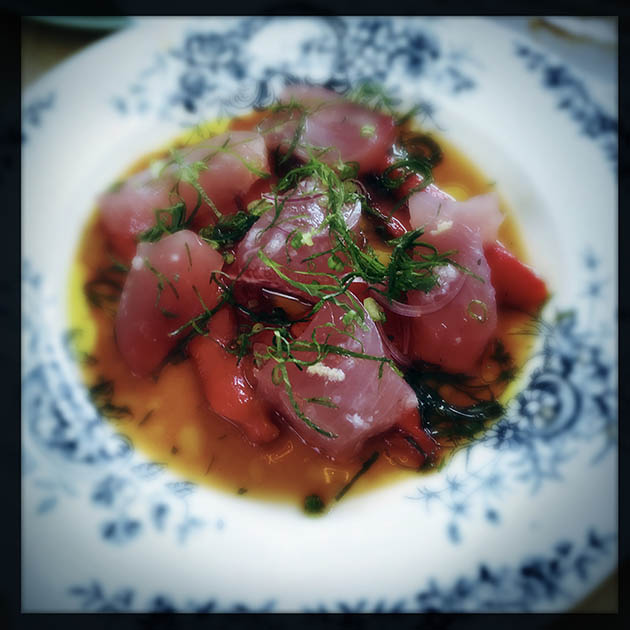

Un thon blanc cru, poivron rouge, piment. Pas mauvais, pas de quoi se relever la nuit non plus : comme un sashimi, en plus flemmard. Bon, c’est du thon blanc : c’est comme la bonite, on ne doit pas trop lui en demander quand même.

On se réveille tous pour ce qui sera la Danette de ce repas, des aubergines paff (origine du nom inconnue) avec bang bang sauce — ici, la référence est plus claire : la sauce bang bang, d’origine sichuanaise, généralement servie avec des aliments frits : poulet, crevettes. Ici, aubergines. Version chinoise : sauce de soja, vinaigre, pâte de sésame, cacahuètes parfois, huile de sésame, huile au piment, poivre du Sichuan. Version nord-américaine : mayo, Sriracha, sauce chili sucrée. Ici, on subodore une fusion des deux. Pas mal du tout, ce sera le point fort du repas.

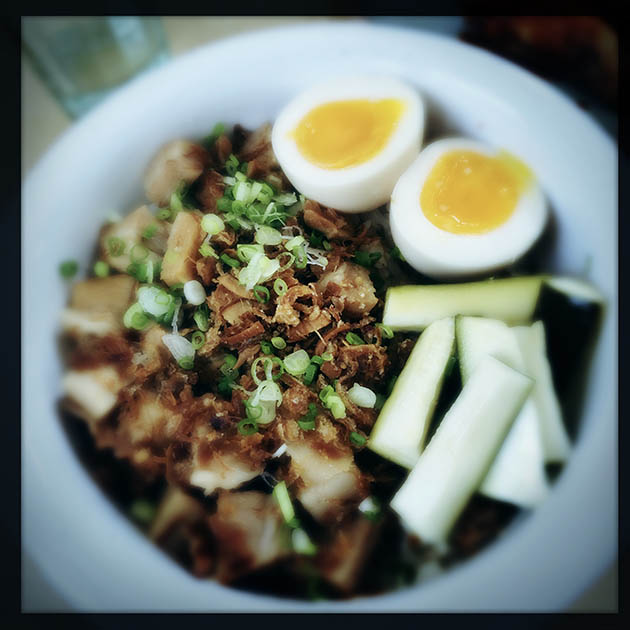

Lu rou fan ou qui essaie de l’être, mais ce n’en est pas un : en lieu et place de ce plat populaire de Chine du Sud, fujianais ou taiwanais, savoureux et roboratif — un bol de riz chaud garni de porc haché mijoté aux échalotes et à la sauce de soja —, nous avons des petits cubes de porc tristounets, durs et pas franchement de la première fraîcheur, un peu de concombre, d’échalote frite et de ciboules, plus un œuf. Plus cérébral et complexe que l’original, mais très en dessous côté gourmandise. Aucune énergie n’en émane, je découvre avec stupeur un plat chinois inerte. C’est alors que je comprends qu’une cuisine chinoise réussie est avant une question de vivacité, de vitalité. Elle doit exprimer un mouvement, et ça doit bouger encore quand ça arrive à table. Je suis perplexe : si la cuisine, ici, reflète les voyages du chef en Chine, on n’a pas dû faire les mêmes.

Le poulet frit taïwanais (intitulé Taiwanese fried chicken, c’est plus chic), piments, pommes de terre manque de pêche. Comme pour le canard, comme pour le reste, les produits de base sont juste corrects. Peut-être ont-ils été plus scrupuleusement choisis qu’ils n’en ont l’air, mais si c’est le cas, la préparation, peu inspirée, leur coupe les ailes.

Petit aperçu d’un dessert, deux quenelles de sorbet coco sur lesquelles on a jeté quelques quartiers d’abricot.

Bon, je suis ravie de mes compagnons de table, mais de la table, nous ne sommes pas enchantés. Tout ça pour ça. Tout ça : l’inénarrable tromblon de la sphère foodie qui se rue sur les tendances et les phénomènes de mode comme des pirates sur une jonque de commerce, pour ça : une cuisine approximative, calibrée mais sans enthousiasme, qui prétend s’inspirer de la Chine mais ne se lance jamais à l’eau, ne s’abandonne pas, fait des petits pas alors qu’il faudrait chausser des bottes de sept lieues. Or, la cuisine chinoise, populaire ou plus précieuse, a toujours quelque chose d’insolent. Une maîtrise, longuement acquise, qui ne se laisse pas voir. Une énergie qui se communique aux ingrédients par le feu du wok, la puissance des gestes, sans jamais perdre le sens de l’équilibre. En un mot, son essence, c’est le qi, cette énergie vitale qui circule dans la nature, dans notre corps, et doit se transmettre à tous nos gestes, y compris au geste culinaire. Le qi est le signe distinctif d’une cuisine chinoise réussie, quel que soit son prix. On le trouvera dans une gargote des montagnes du Fujian, dans une institution de Canton ou du Zhejiang, et même à Paris dans un bon restaurant chinois sans prétention. Mais ici, le concept et le calcul ont remplacé l’énergie, éliminant par là même la « chinoisité ». Il manque l’abandon, l’audace, la simplicité et la qualité préférée des Chinois : l’humilité.

Comme j’exprimais ma déception, un ami chef — que je tiens pour un des plus grands cuisiniers actuels — me donna rendez-vous à L’Empire Céleste, 5, rue Royer-Collard (Ve arrondissement, Paris), où je n’avais pas mis les pieds depuis des décennies. Je crois que, malicieusement, il voulait me donner un contre-exemple.

C’est l’un des plus anciens restaurants chinois parisiens, tenu par la même famille depuis trois générations. C’est pas design, les murs ne sont pas grattés, les lanternes en soie sont bien là, ça sent bon l’ail et le wok chaud. Des milliers d’étudiants de la Sorbonne y ont commandé du riz cantonais au côté d’acteurs célèbres. Et maintenant, des cuisiniers et des restaurateurs réputés y dégustent les crevettes aux haricots noirs et le bar frit entier à l’aigre-doux. Alors celui-ci, vous pouvez y aller en toute confiance : aucune coquetterie, aucune prise de chou, zéro effet de mode et — qui l’eût cru ? — une des plus belles cartes de vins nature de Paris.

À la petite cuillère

Textes et photos : Sophie Brissaud

Tout à fait d’accord.

Testé la semaine dernière. Beaucoup trop sage, sans prise de risque ni enthousiasme. Bref ennuyeux.

Belle déception au regard des critiques très affables sur ce restaurant.