Gros, Paris : cuisine exquise, desserts améliorables

![]() L’autre jour, mon ami John Talbott, avec qui je déjeune régulièrement, me suggère Gros. Je lui réponds par une expression qui se traduit à peu près par : « Qu’est-ce que tu veux que j’aille faire dans un endroit qui s’appelle Gros ? » Comme il insiste gentiment, je me renseigne sur le Net et je finis par lui répondre : « Va pour Gros. »

L’autre jour, mon ami John Talbott, avec qui je déjeune régulièrement, me suggère Gros. Je lui réponds par une expression qui se traduit à peu près par : « Qu’est-ce que tu veux que j’aille faire dans un endroit qui s’appelle Gros ? » Comme il insiste gentiment, je me renseigne sur le Net et je finis par lui répondre : « Va pour Gros. »

C’est que je suis sensible aux enseignes. Elles sont comme le titre d’un livre, elles disent déjà tout. Et Gros, ça ne dit rien. Certains commentateurs anglophones croient que ça veut dire « gras » ou « volumineux ». Que nenni : c’est « gros » comme dans « passe-moi le sel, gros » ou « tu m’accompagnes au match de foot, gros ? » Ça ne me paraît pas une annonce très éloquente ni très limpide pour un restaurant, mais après tout on s’en fiche : un nom sans queue ni tête n’empêche pas de faire de la bonne cuisine, et donc nous voilà tous les deux à Gros. Oui, par délicatesse John ne me nomme pas dans ses posts, mais ce jour-là c’était bien moi qui faisais des manières.

Si j’hésitais, ce n’était pas seulement à cause du nom. Une méfiance plus profonde, liée au quartier, me tenaillait. Le faubourg Saint-Denis, pour moi, c’est sacré, et je vois avec tristesse ses épiceries kurdes, ses boucheries halal, ses bars à soupes turcs et ses commerces traditionnels disparaître au profit de gargotes à burgers modeuses et insipides, de faux oriental qui remplace le vrai, de food stores gentrifiés et de brasseries à hipsters où l’on s’est davantage concentré sur le design de la salle que sur l’accueil et le contenu des assiettes. Ce quartier naguère encore insolite, modeste et travailleur est en train de mal tourner, son regard devient vitreux, son ambiance erratique. Ce n’est pas encore la grosse catastrophe, on peut encore s’acheter du yaourt turc, de la soupe de tripes et du shampooing ayurvédique, et il y a aussi l’excellent Julhès qui fait un travail remarquable, mais la dégringolade est bien en cours. Aucun parti pris dans mon constat : j’ai essayé quelques-uns de ces hipstaurants, et pour la plupart, bof. Donc un nouveau bistro au faubourg Saint-Denis n’était pas forcément un truc sur lequel j’avais envie de sauter à pieds joints.

Et j’avais tort. À première vue, rien ne distingue Gros de ses équivalents hipsteroïdes qui éclosent dans le Xe arrondissement comme mousserons au printemps. Un joli ton vert amande pour la tenture, une belle typo pour l’enseigne, et à l’intérieur, des murs grattés qu’on a déjà un peu beaucoup vus à Paris (remember Bones ?). Mais la cuisine est une boîte vitrée, on voit les cuisiniers sautiller à travers la fenêtre rectangulaire. Dans le design, aussi bien que dans l’enseigne, on peut lire comme en un livre. Pour moi, ce détail sophistiqué tend à indiquer qu’on prend la cuisine au sérieux.

J’aime que les baguettes de pain fassent partie du décor. Selon une source, elles viendraient de la boulangerie Utopie, rue Jean-Pierre Timbaud. En tout cas, c’est du bon pain.

Entrée : œuf parfait, cresson, lard et croûtons. J’en entends çà et là qui se plaignent qu’il y a maintenant « de l’œuf parfait à tous les menus ». C’est pas faux. Mais ça ne me gêne pas. Il faudrait par ailleurs bien savoir de quoi on parle, car il ne s’agit pas ici d’un œuf « parfait », autrement dit d’un onsen tamago ou œuf onsen, spécialité japonaise que, depuis des siècles, on fait cuire dans l’eau à 68 °C des sources thermales. (Hervé This ne l’a pas inventé, contrairement à l’opinion courante.) Si les « œufs parfaits » apparaissent un peu partout sur les menus en France, il n’y en a pas tant que ça dans les assiettes. Je m’explique : le véritable œuf onsen a le jaune onctueux mais solidifié, tandis que le blanc garde une texture tremblotante. Ici, comme dans la plupart des cas, le jaune coule, donc ce n’est pas un œuf onsen mais simplement un œuf coque ou mollet. Aucune importance : c’est bon : la purée de cresson est fraîche, les lardons et les croûtons croustillent ; l’œuf n’est peut-être pas parfait au sens technoculinaire, mais le plat, lui, se rapproche de la perfection au sens miamologique.

John, qui a choisi comme moi la soupe de poisson, s’étonne qu’il ne s’agisse pas de la préparation moulinée dont il a l’habitude. Ah, même les plus vénérables expats peuvent manquer de repères ! Je lui explique qu’une soupe de poisson peut prendre beaucoup de formes différentes, de la soupe moulinée à la bourride en passant par le ttoro, la marmite dieppoise, le cioppino ou la cotriade, tous pleins de morceaux. Même la bouillabaisse est une soupe de poisson. Celle que j’ai dans mon assiette est hybride et puise à plusieurs sources d’inspiration. Elle est aussi un chef-d’œuvre, le mot n’est pas trop fort. Dans un jus de bouillabaisse (première inspiration) se tiennent des filets de rouget barbet mi-cuits et croustillants côté peau (deuxième inspiration : le rouget grillé en écailles de Martín Berasategui), posés sur un lit de pommes de terre (hop ! retour à la bouillabaisse). Il y a ici une véritable intelligence culinaire : le cuisinier a fait la synthèse de plusieurs styles, de plusieurs traditions, et même de plusieurs époques. Et de cette réflexion complexe, il a fait un plat simple, direct, très savoureux, sans prise de tête. Bravo.

Cette assiette remarquable est accompagnée de croûtons, de gruyère râpé (troisième inspiration : la soupe de poissons classique moulinée) et d’un superbe aïoli (quatrième inspiration : la bourride). Comme je suis fan d’aïoli, et John pas spécialement, je me sers copieusement et je suis aux anges. Le poisson est magnifique, le jus corsé, les pommes de terre fondantes, l’aïoli puissant. Le fromage râpé est à peu près inutile, mais c’est sympa d’y avoir pensé. On est, à mon avis, au niveau gastro, et l’on se régale davantage que dans pas mal de gastros.

Après ces deux services de pur bonheur, nous nous attendons à une conclusion au même niveau. Patatras ! Imaginez-vous dans un théâtre baroque italien, ça fait une heure que vous écoutez du Monteverdi, et tout d’un coup, sans prévenir, l’orchestre vous joue La Danse des canards. Voilà à peu près ce que nous avons ressenti. Moi, c’est pudding au chocolat : je croyais voir arriver un chocolate pudding, c’est-à-dire un entremets au chocolat, mais naïve je suis : il s’agit d’un vrai pudding de pain à la française (le genre qu’on fait dans les boulangeries pour écouler les invendus), compact et pesant, enserrant quelques fragments de chocolat, saupoudré de chocolat râpé sans intérêt. Ça ne va pas, mais pas du tout, et les quenelles de glace au bacon (bien essayé, mais non) n’arrangent rien.

John a choisi les cubes de chocolat fumé et cœur de betterave : bon, déjà, je n’ai jamais compris l’association chocolat-betterave, mais ce n’est pas la faute du restaurant et, en l’occurrence, le problème n’était pas là. La texture était pâteuse, le goût mal équilibré. C’est dommage de terminer son repas sur une note lourde et compacte. « Ils auraient peut-être besoin d’un chef pâtissier », dis-je à John. Sur ces entrefaites, nous apprenons que la maison a déjà un chef pâtissier. Gros silence à table.

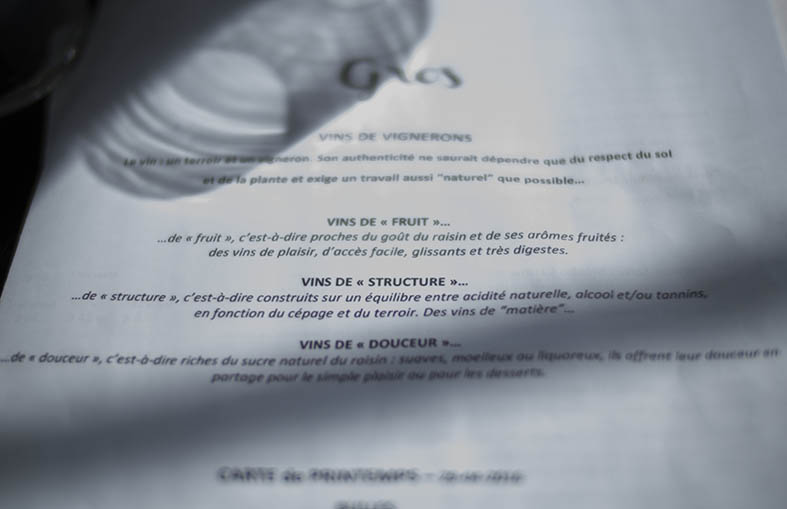

Parlons d’autre chose, par exemple de la façon charmante et pédagogique dont la carte des vins est composée. J’aime cette façon de simplifier le choix au client. Cette carte des vins, d’ailleurs, est raisonnablement facturée, et l’on peut en dire autant du menu. Piochant dans les « vins de structure », nous savourons avec plaisir un très bon dolcetto-d’alba.

Conclusion : à condition de rester à distance respectueuse des desserts, vas-y, gros : tu vas te régaler.

Gros est ouvert pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Pour l’instant du mardi au samedi et de 8 h 30 à 22 h 30, mais la maison aimerait ouvrir sept jours sur sept et donc, actuellement, cherche du personnel.

L’adresse : 4, cour des Petites-Écuries, Paris Xe. Métro Strasbourg-Saint-Denis, Château-d’Eau. Tél. 09 83 28 83 96.

Carte-menu du jour 17 € (entrée-plat ou plat-dessert), 22 € (entrée-plat-dessert).

À la petite cuillère

Textes et photos : Sophie Brissaud